おしゃれで防犯に強い外構にするには?防犯フェンス・門扉の選び方

2025.10.01

お庭づくり

空き巣や不審者は、わずかな入りやすさを見逃しません。

低いフェンス、隙間の多い門、植栽で隠れやすい庭…。こうしたちょっとした油断が、侵入のきっかけになります。

では、完全に閉ざせば安心かといえばそうではなく、死角を増やしてしまうことで逆にリスクが高まることもあります。

だからこそ重要なのは、「見せない・近づけさせない・時間をかけさせる」仕組みを外構・エクステリアにどう取り入れるか。

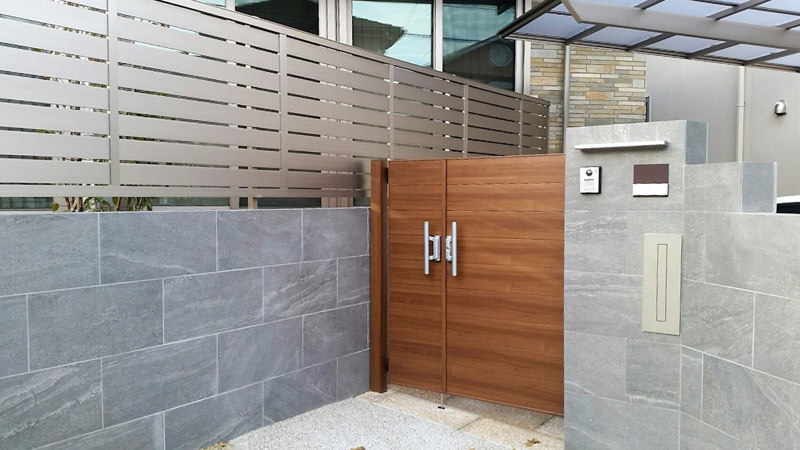

この記事では、防犯性を高めつつデザイン性も損なわないフェンス・門扉の選び方を、庭史(にわふみ)ならではの施工事例とあわせてご紹介します。

この記事でわかること

- 防犯設計の4原則

「見せない・近づけない・時間をかけさせる・知らせる」の実践法 - 防犯フェンスの選び方

「高さ・格子・目隠し度・素材・乗り越え防止」のポイント - 外構・エクステリア全体の強化策とおすすめデザイン

「おしゃれ・かっこいい・シンプル・人気」のデザインタイプ - 防犯砂利・センサーライト・カメラの併用方法

防犯設計の基本ルール|見せない・近づけない・時間をかけさせる・知らせる

空き巣や不審者は「入りやすく」「見つかりにくい」庭や玄関まわりを狙います。

庭や外構・エクステリアの防犯対策を考えている方が最初に知っておきたいのが、「見せない・近づけない・時間をかけさせる・知らせる」という4原則です。

ここでは、この4原則を庭のフェンスや門扉にどう活かすかのヒントを専門的な目線でお伝えしていきます。

見せない|完全目隠しより“適度な抜け”で死角を減らす

防犯の第一歩は「中を見せないこと」。ですが、完全な板塀や生垣で視線を遮ると、侵入後に外からの視線が届かず、かえって空き巣が安心して作業できる環境を与えてしまいます。

そこで検討したいのが、フェンスの目隠しと防犯のバランスという考え方です。どこまで視線を遮るのかを工夫することで、防犯性と暮らしやすさが変わります。

たとえば縦格子やルーバー状のフェンスなら、外からの視線をやわらかく遮りつつ内部の気配を伝えられるため、プライバシーを守りながら防犯効果も高められます。

さらに、フェンス単体ではなく植栽と組み合わせるのも効果的です。

たとえば、アガベやユッカなどトゲのあるドライガーデン系の植物を足元に配置すれば、外からの視線をやわらかく遮ると同時に、近づきにくさを演出できます。

庭史では植栽デザインにも力を入れており、防犯性とおしゃれな外構・エクステリアのデザイン両立が可能です。

近づけない|境界を明確にして接近そのものを防ぐ

「侵入させない」ためには、そもそも家の敷地に近づきにくい環境をつくることが大切です。

フェンスや門扉で境界をしっかり示すことで、心理的なハードルが生まれます。

特に玄関横や勝手口まわりは侵入ポイントになりやすいため、腰高フェンスや低木で曖昧になっている場合は注意が必要です。

外構・エクステリア全体で「ここからは私有地です」と示すことが防犯効果につながります。

時間をかけさせる|乗り越え・こじ開けに手間をかけさせる

侵入犯は「短時間で入れる家」を好みます。逆に時間がかかれば、発見されるリスクを恐れて狙わなくなります。

フェンスの高さを2m程度にしたり、上部を角度付きにすることで乗り越えに時間をかけさせられます。

門扉もダブルロックやクローザーを採用すれば、こじ開けや閉め忘れを防ぎ、突破に余分なステップを加えることができます。

“簡単には入れない”環境づくりが最大の抑止力です。

知らせる|センサーライト・インターホン・カメラで気づかせる

最後のポイントは「知らせる」こと。

人感センサー付きのライトが急に点灯すると、それだけで強い心理的プレッシャーになります。

さらに、門扉近くにインターホンや防犯カメラを設置すれば、監視されているという意識が働き、侵入の抑止につながります。

照明や防犯カメラはフェンスや門扉と組み合わせることで効果が倍増。物理的なバリアと心理的なバリアを掛け合わせることが、防犯性を高める秘訣です。

防犯フェンスの選び方|高さ・格子・目隠しの工夫

防犯性の高い庭づくりでは、フェンスをどう設計するかが大きなポイントになります。

単に囲うだけではなく「高さ・格子の向き・目隠しの度合い・素材」などによって、侵入しやすさは大きく変わります。

ここでは、実際に空き巣が嫌がるフェンスの条件を整理してみましょう。

高さの目安|フェンスの高さは2mが目安(踏み台対策も必須)

まず重要なのは高さです。防犯フェンスの高さは、一般的にブロック塀と組み合わせて2m前後を確保するのが望ましいとされています。

ただし、物置やポストなどがそばにあると踏み台になってしまい、実際の高さ以上に低く感じられるので注意が必要です。

格子の種類と防犯性|縦格子・横格子・メッシュ比較

格子の向きによっても防犯性は変わります。

縦格子は足掛かりが少なく、フェンス乗り越え防止の点で有利。

一方、横格子やラティスタイプはデザイン性は高いものの、足をかけやすいため防犯性はやや下がります。

また、メッシュタイプは視線が抜けやすく、狙われにくさに効果がありますが、設置場所や周辺環境に応じた工夫が必要です。

目隠しと抜けのバランス|防犯効果を高める空間

プライバシーを守るために完全な目隠しを選びたくなりますが、防犯の観点からは逆効果になることも。

外から見えない=侵入後に作業がしやすい空間を与えることになるためです。

そこで、適度な抜けを持たせて視線を通すことで、侵入者に心理的なプレッシャーを与えられます。

庭史では、植栽やエクステリア・外構デザインとの組み合わせで、プライバシーと防犯を両立させるご提案が可能です。

乗り越え防止アイテム|忍び返し・角度付きデザイン

さらに防犯性を高めたい場合は、物理的な工夫が有効です。

フェンスの上部に「忍び返し」や「防犯フェンスガード」を設置する方法は代表的です。

角度をつけたデザインもフェンス乗り越え防止に役立ちます。

既存のフェンスに忍び返しを後付けできる商品もあるため、DIYで強化するケースも増えています。

素材別の特徴|アルミ・スチール・木調・生垣

素材によっても特徴があります。

アルミやスチールは強度が高く、防犯フェンスとして防犯性能を重視する方に人気。

一方で木調タイプはおしゃれな外観に寄与しますが、定期的なメンテナンスが必要です。

生垣は自然な目隠しになりますが、剪定を怠ると「死角」になりやすく注意が必要です。

防犯とデザインの両立を考えると、アルミ+木調ラッピングなどのハイブリッドが安心です。

防犯門扉の選択|鍵の種類・開き方・隙間対策で安心を守る

防犯性を高めるには、フェンスと同じくらい門扉の選び方も重要です。

侵入者にとって最初の突破ポイントになる場所だからこそ、「鍵の種類・開き方・隙間や横桟の位置・オートクローズ機能」など、細かな部分に注意することで安全性が大きく変わります。

門扉の鍵選び|シリンダー・電気錠・ダブルロックの違い

一般的な門扉はラッチ錠だけのシンプルな構造が多いですが、防犯を意識するならシリンダー付きにするのがおすすめです。

最近はカードキーや暗証番号に対応した電気錠タイプも登場しており、鍵の持ち歩きが不要で利便性も高まります。

さらにダブルロックを採用すれば、こじ開けに余計な手間をかけさせることができ、心理的な抑止効果も期待できます。

開き方の違い|開き戸とスライド、敷地条件に合わせる

門扉には「内開き・外開き」の開き戸タイプと、左右に動かすスライドタイプがあります。

名古屋エリアの住宅では駐車場と門扉の距離が近いケースが多く、スライド門扉を採用するご家庭も多い印象です。

狭い敷地や駐車場に干渉しやすい場所ではスライド式が便利ですが、レールの段差やゴミ詰まりで動作が重くなることもあります。

開き戸は構造がシンプルで強度も確保しやすいため、防犯性を優先するなら開き戸タイプがおすすめです。

敷地条件に合わせて選ぶことで、便利さと防犯性の両立が可能になります。

門扉の隙間対策|横桟の位置と手差し防止の工夫

意外に見落とされがちなのが隙間。門扉と門柱の間が広すぎると、鍵に手を差し込まれるリスクがあります。

さらに横桟の位置が低いと、踏み台のように使われてしまうケースも。

門扉の防犯グッズとして隙間を塞ぐパネルやカバーを後付けできる商品もあるので、不安があれば追加で検討すると安心です。

オートクローズ機能で閉め忘れを防ぎ、安心感アップ

閉め忘れは防犯上の大きな隙となります。特に小さなお子さんや高齢のご家族がいる場合は、クローザー(オートクローズ機能)付きの門扉を選ぶのがおすすめです。

自然に扉が閉まるため、鍵の掛け忘れと合わせてリスクを減らせます。

宅配ボックスやインターホンの配置工夫で、門柱まわりの防犯アップ

門扉の防犯性は、周囲の設備との関係でも変わります。

宅配ボックスやインターホンを近くに配置することで、宅配業者や来訪者が門扉の外で用を足せるため、敷地内に入られるリスクを減らせます。

最近では防犯センサーやカメラと連動させることで、来訪者を検知して知らせる仕組みも普及しています。

侵入を防ぐ外構の工夫|踏み台になる物・抜け道・勝手口への対策

防犯フェンスや防犯門扉を設置しても、外構・エクステリアまわりの配置や管理に抜けがあると侵入のリスクは残ります。

空き巣が嫌うのは「手間」と「見られる環境」。逆にいえば、外構・エクステリアを工夫することで、大きな抑止力になります。

踏み台になりやすい物|室外機・物置・プランターなどの配置工夫

防犯フェンスを高くしても、その横に室外機や物置、背の高いプランターが置かれていれば、簡単に踏み台にされてしまいます。

特にブロック塀の近くや勝手口まわりは要注意。

侵入者に利用されそうな物はできるだけフェンスや門扉から距離を取り、置き場所を工夫することが大切です。

裏手や側面の“抜け道”防止|直線動線をつくらない配置

建物の裏手や側面は人目が届きにくく、不審者が侵入を試みやすい場所です。

ここに一直線の動線があると、侵入がスムーズになってしまいます。

防犯砂利を敷いたり、植栽やサブフェンスを加えて、歩きにくさや視線を感じる環境をつくるのが有効です。

庭史では外構・エクステリア・植栽を組み合わせたご提案をおこなっています。

勝手口の強化|防犯門扉+砂利+センサーライトで三重対策

空き巣が狙いやすいとされるのが勝手口。人目につきにくいため、侵入のリスクが高い場所です。

ここには防犯門扉を設けて境界を明確にし、さらにセンサーライトで明るさを確保。

加えて防犯砂利を敷くことで音による威嚇も加えられます。

物理的なバリア、心理的なプレッシャー・音の警告を組み合わせることで、侵入者に「ここはリスクが高い」と感じさせられます。

外構の防犯をさらに強化する併用策|センサーライト・防犯砂利・防犯カメラ

フェンスや門扉を設置しても、それだけで万全ではありません。

センサーライト・防犯砂利・防犯カメラなどを組み合わせることで、外構・エクステリア全体の防犯力を底上げできます。

ここでは代表的な3つの併用策をご紹介します。

防犯ライトの効果的な設置場所|玄関・勝手口・裏手

人感センサー付きライトは、侵入者にとって大きな心理的プレッシャーになります。

特に玄関アプローチ・勝手口・建物裏手の3カ所は重点的に照らすのがおすすめです。

光が当たることで、監視されていると感じさせ、侵入を諦めさせる効果があります。

防犯フェンスや門扉と組み合わせるとより強力です。

防犯砂利の正しい敷き方|厚み・範囲・動線の工夫

防犯砂利は、歩くと大きな音が鳴るのが特徴です。

効果を出すには厚みを5cm以上にし、人が通りそうな動線全体に敷くのがポイント。

勝手口やフェンス沿いなど、侵入リスクの高い場所に広めに施工しましょう。

普通の砂利に混ぜるなど中途半端な施工では効果が薄くなるため、きちんと範囲と厚みを確保することが大切です。

防犯カメラの設置とインターホン活用法|“見せる抑止”で心理的バリア

カメラは「録画する」だけでなく、侵入者にカメラがあることを「見せる」ことに意味があります。

門扉や玄関横など目に入りやすい場所に設置すれば、それだけで大きな抑止力になります。

さらにインターホン一体型カメラを選べば、宅配や来客対応もスムーズに。

映像が残る環境をつくることで、侵入者に「証拠が残るリスクがある」と意識させられます。

防犯外構とデザインの両立|おしゃれ・かっこいい・シンプル&人気デザインタイプ

防犯性を優先すると無骨な外構・エクステリアになりがちですが、実際にはおしゃれさや住宅デザインとの調和も重視したいものです。

最近はスタイリッシュで機能的な製品が数多く登場しています。

ここでは、防犯とデザインを両立させるための工夫をご紹介します。

色・素材を揃えて“後付け感”をなくす

フェンスや門扉を追加すると「後から付けました」という違和感が出やすいもの。

アルミやスチールでも、住宅の外壁や玄関ドアと色味を揃えることで一体感が生まれます。

たとえば木調ラッピングの防犯フェンスなら、ナチュラルで温かみを演出しながら強度も確保できます。

色・素材の統一感が“防犯のためだけではない”美しい外構デザインにつながります。

植栽と組み合わせるデザイン|視線誘導・踏み込みにくさ

防犯性を高めつつデザイン性も持たせたいなら、植栽をうまく組み合わせるのがおすすめです。

アガベやユッカなどトゲのあるドライガーデン系は、デザイン的なアクセントになりつつ「近寄りにくい」雰囲気を演出します。

低木や下草を足元に配置すれば、自然な視線誘導も可能。

庭史では、防犯性と植栽デザインを両立させた外構・エクステリアの施工が可能です。

人気のデザインタイプ|縦格子・木調フェンス・ルーバータイプなど

- 縦格子フェンス:足掛かりが少なく、防犯性が高い。和モダンにも洋風にも合わせやすい。

- 木調フェンス:アルミ基材に木調ラッピングを施したタイプは、強度とデザイン性を両立。

- ルーバーフェンス:角度をつけた板で視線を遮りながら風を通し、プライバシーと快適性を確保。

これらは「おしゃれ」「かっこいい」「シンプル」を求める方に特に人気で、

防犯性と外観のバランスが取れた選択肢です。

昼夜で変わる防犯外構デザイン|日中のラインと夜の照明演出

昼間はフェンスのラインや植栽の陰影で、家全体の印象が決まります。

縦格子やルーバーがつくるリズムは、外観をスタイリッシュに見せる効果があります。

夜はセンサーライトやガーデンライトを組み合わせることで、防犯性を高めつつ演出効果もアップ。

光が当たることでフェンスや門扉の存在感が際立ち、魅せる外構としての役割も果たします。

防犯フェンス工事|DIYでできることとプロに任せるべきこと

防犯フェンスや門扉の強化は、自分でできる範囲と専門家に任せるべき範囲があります。

ここではDIYで対応できる作業と、プロに依頼したほうが安心な工事、さらに見積り時のチェックポイントをご紹介します。

DIYでできること|短いフェンス追加・金物調整・後付け部材

自分で対応しやすいのは、短いフェンスの設置や金物の交換・調整です。

たとえば庭の一角に簡易フェンスを追加する、門扉のラッチや蝶番を調整する、忍び返しや防犯フェンスガードを後付けする、といった作業はDIYでも可能です。

市販の防犯グッズを使えば、防犯門扉の隙間対策やロック補強も比較的手軽に行えます。

プロに任せるべき防犯フェンス工事|基礎・境界・長尺フェンス

一方で、基礎を打つ工事や長尺フェンスの連続設置は専門家に任せるのが安心です。

特に2m前後の防犯フェンスは、風荷重や地盤の条件を考慮した基礎づくりが欠かせません。

境界ブロックや隣地との高低差がある場所では、設置位置や強度不足がトラブルにつながるケースも。

門扉の柱基礎もずれが許されないため、防犯性を保つにはプロの精度が必要です。

庭づくり・エクステリアのご相談は「庭史」まで

よくある質問(FAQ)

防犯フェンスや門扉の選び方・設置方法について、お客様からよくいただく質問をまとめました。

実際の防犯効果や設備選びのポイントをチェックしてみましょう。

Q. 忍び返しは実際に効果ある?

はい、効果があります。忍び返しはフェンスの上部に取り付けることで、侵入者がよじ登る際に強い心理的な抵抗を与えます。

特に2m前後の防犯フェンスと組み合わせると、乗り越えに時間がかかり、狙われにくい環境をつくれます。

最近は後付けできるタイプも多く、DIYでの防犯強化にも活用されています。

Q. 門扉の鍵はどのタイプが防犯に強い?

ラッチ錠だけの門扉は簡単に開けられるリスクがあるため、防犯を意識するならシリンダー錠やダブルロックが安心です。

さらに電気錠タイプならカードキーや暗証番号で施解錠でき、鍵の持ち歩き不要で利便性も高まります。

重要なのは「閉め忘れを防ぐ仕組み」との組み合わせ。クローザー付き防犯門扉にすれば、確実に施錠できる環境を整えられます。

Q. 勝手口の防犯は何から始めればいい?

まずは物理的な境界づくりです。勝手口前に小さな門扉やフェンスを設置し、敷地内に入りにくくします。

さらにセンサーライトと防犯砂利を併用することで、接近すると音と光で存在を知らせられます。

カメラやインターホンを組み合わせれば、心理的なバリアも加わり、空き巣が嫌がる「防犯門扉+砂利+センサーライト」の三重対策になります。

庭史ガーデンプランナーのコメント

防犯フェンスや門扉は、「やりすぎない目隠し」と「踏み台をつくらない動線設計」がポイントです。

完全に閉ざすのではなく、適度な視線抜けや植栽との組み合わせで、防犯性とデザイン性を両立できます。

勝手口や裏手の抜け道を塞ぎ、ライトや防犯砂利を重ねれば、安心感はさらに高まります。

庭史では、名古屋エリアで外構・エクステリアと植栽を一体で設計し、

おしゃれで防犯性の高い庭づくりをご提案しています。

「防犯もデザインも両立させたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

庭づくり・エクステリアのご相談は「庭史」まで

-

カテゴリー

-

植栽図鑑(属性)

-

乾燥植物

-

オージープランツ

-

サボテン

-

多肉植物全般

-

-

最近の記事

-

入荷情報

-

カテゴリー

-

植栽図鑑(属性)

-

乾燥植物

-

オージープランツ

-

サボテン

-

多肉植物全般

-

-

最近の記事

-

入荷情報

よく読まれている記事

-

2025.9.26

駐車場の幅はどのくらい必要?1台・2台の寸法目安と施工のポイント

-

2025.10.1

スリット(目地)が決め手!駐車場をおしゃれに見せる素材選びと配置テク

-

2025.5.9

アガベ・アメリカーナ|大胆で美しい“庭の主役”になる一株を

-

2025.9.18

庭の防犯に効くセンサーライト完全ガイド|設置場・選び方・おすすめ商品

リクエスト受付中!

庭づくりのこと、シンボルツリーの種類、メンテナンスの仕方など

庭に関わるさまざまな疑問や知りたいことを庭史へお送りください。

庭史スタッフがその疑問にお応えして、発信していきます!